革生学の自我論

はじめに

前回の「革生学宣言」においては、文明の飛躍的な発展が同時に人間の生を著しく荒廃させてきたことを指摘し、そのことを省みず日々を即物的・享楽的に生きる人々を糾弾した。そして、人間が生の全体性を取り戻し、より高次元の生へと飛躍すべきことを説いて、「革生学」という新たな人間の学問の樹立を宣言したのであった。

しかし、人間がいかに生きるべきか、何を為すべきかを主張するには、その前に、そもそも人間存在とは何か、人間は世界とどのように関わりあっているかを明らかにしなければならないであろう。倫理学の前提には、哲学上の存在論や認識論がなければならない。

我々は人間としての視点からしか世界や自分を認識することができない。仮に動物や神の視点を仮定したとしても、それはあくまでも人間の視点から憶測した代物にすぎない。以上のことはさしあたって人間誰にでも当てはまる共通の前提としていいと思われる。なのでまずは人間としてのこの自分とは何か、厳密には「自我」とは何かということから話を始めたい。

「私」と「世界」の存在は自明ではない

一般的に我々は、「私」と「世界」という存在が確固不動のもの、疑うべからざるものと無意識に思って暮らしているが、実際はそうではない。

たとえば、統合失調症という精神疾患を発症すると、今までなじんできた身の回りの世界がなにやらとても恐ろしげで気味悪いものに見えたり、あるいは急にものすごくイキイキとしたものに感じられたり、反対に空虚で機械仕掛けなものに見えたりする。また、そのような病気でなくても、たとえば夢の中では、実際の身体はベッドに横たわっているにもかかわらず、空を飛んだり大穴に落ちたりするような感覚を体験するし、夢を見ている間はそれをおかしなことだと感じることもない。

これらの例から、主観としての「私」と客観としての「世界」が相互に独立した形でモノのように存在しているわけではないと考えられる。そうではなくて、「私」と「世界」は相互作用しあって存在していると考える方が道理に適っているであろう。

それならば、主観としての「この私」という感覚や客観としての「この世界」という感覚はどのようにして生み出されるのだろうか。

<意志>

人間の心身においては、静止しているものは何一つない。

身体に関して言えば、全身には絶えず血流が循環し、心臓は途切れることなく鼓動し、全身の細胞は今この瞬間にも誕生と死、分裂増殖をくり返している。

心的現象に関して見ても、意識にのぼる対象は刻一刻と移り変わるものであるし、思考の流れも一カ所で停止することなく、常に前進しようとする。

これらのことから、人間存在の根本においては、人間の生という渦潮を起こし続けるなんらかのはたらきがあり、これが人間の物質的側面と心的側面双方の根底にあると考えられる。私はそれをさしあたって<意志>と呼称する。(※1)

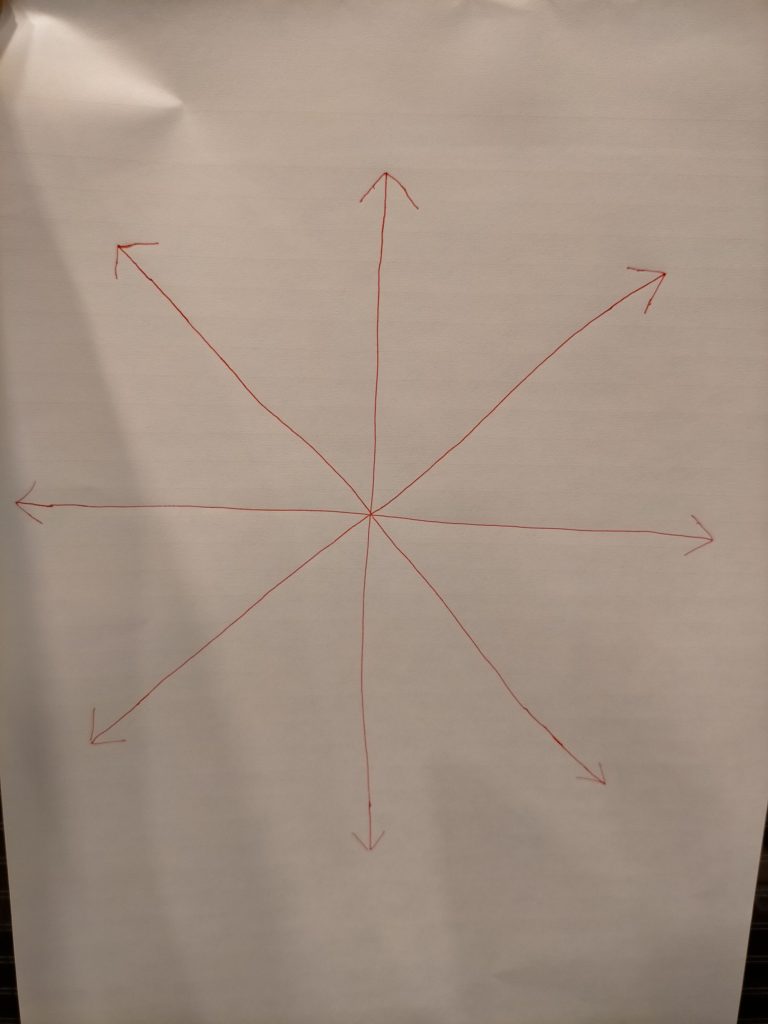

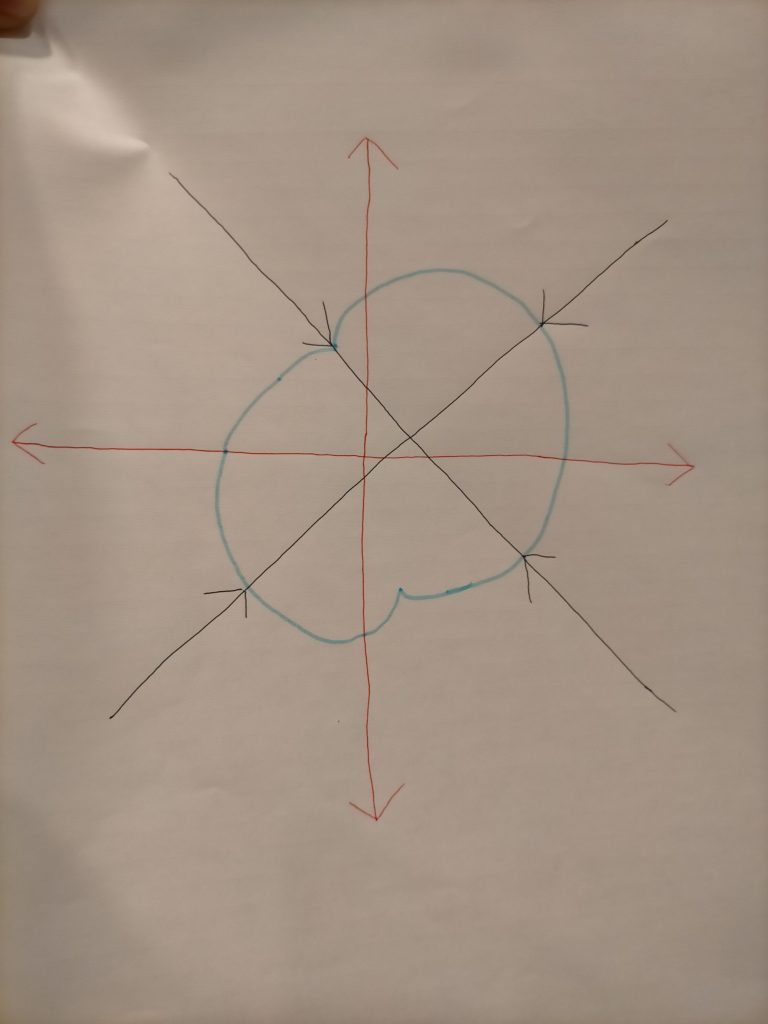

以下の図は<意志>のはたらきを矢印で示したものである。

<意志>の図式(筆者作成)

<意志>は四方八方に放射される盲目的な力であり、それ自体に目的はない。<意志>は無限に噴き出し続ける噴水のようなもので、ただひたすらに増幅しようとする傾向をもつ。

<自然>

前節では人間存在の根源としての<意志>について論じたが、いうまでもなく人間は真空の中に生きているのではない。すべての人間は<自然>の中で生存しており、<自然>と交わらないで生きている人間は存在しない。

自然といっても、野原に生えている草木のことや、道ばたに落ちている石ころのことではない。ここでいう<自然>とは、<意志>にとっての「他」なる存在一般のことである。平たく言えば、<意志>を取り囲む世界全体のことである。

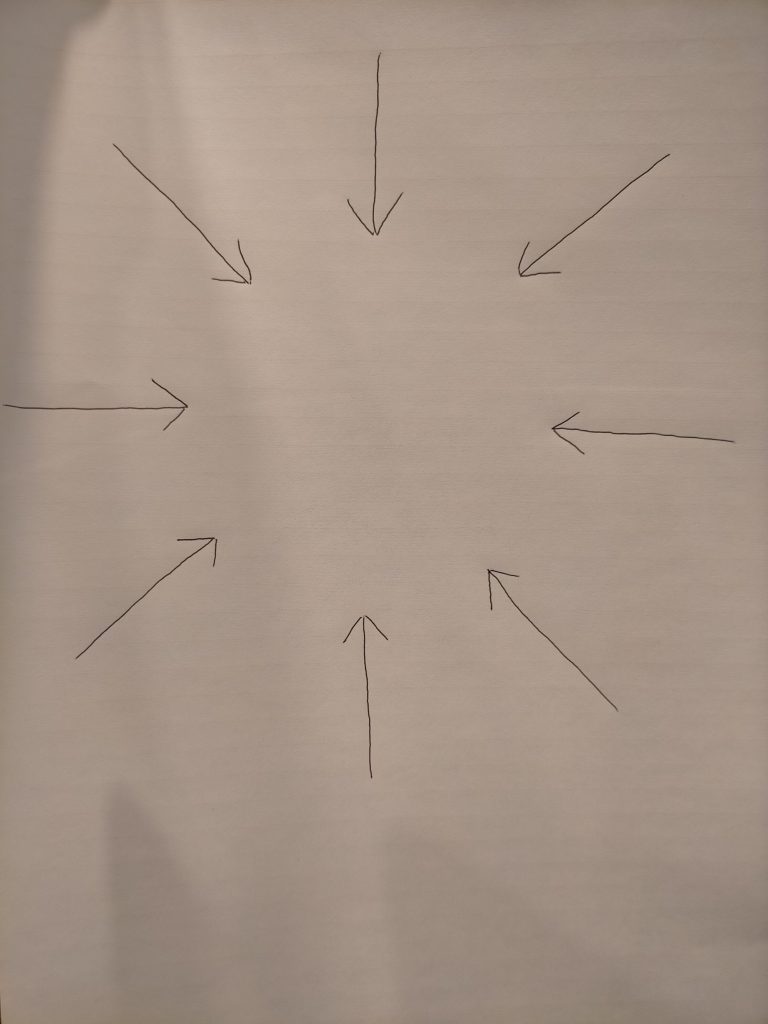

以下は<自然>のはたらきを先の図と同様に矢印で示したものである。<自然>も意志と同様に盲目的な力であり、<自然>が<意志>を考慮することはない。<自然>は<意志>に対立する力として、容赦なく<意志>に迫ってくる。

<自然>の図式(筆者作成)

<自我>

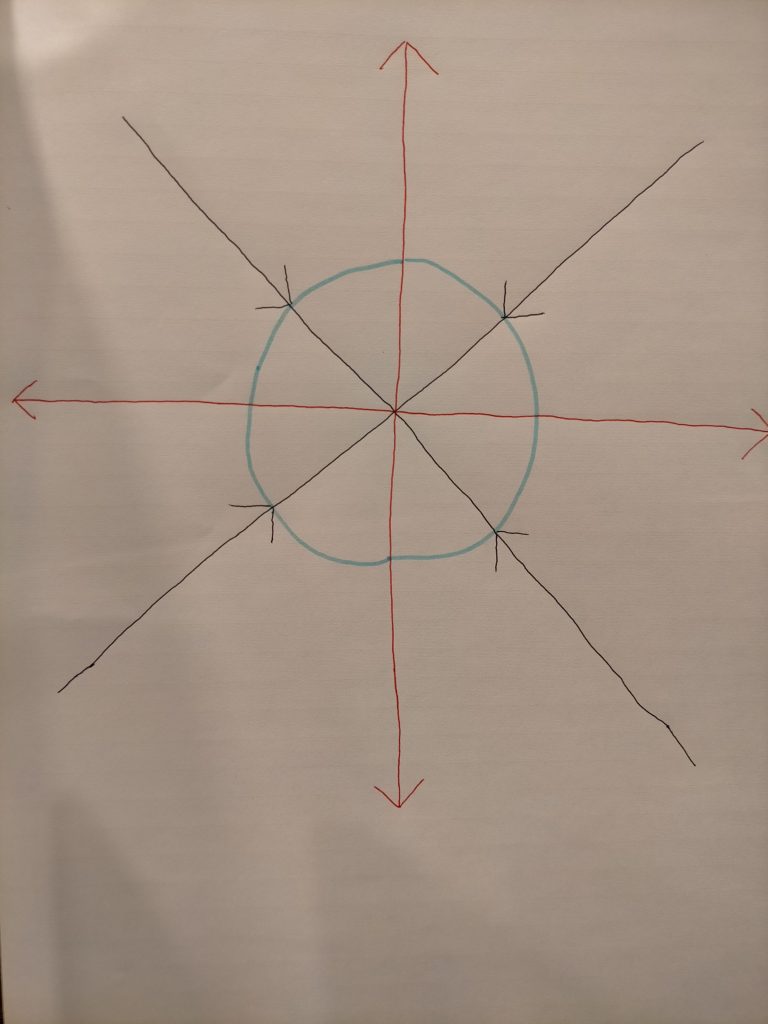

以下の図は先の<意志>と<自然>の図式をふまえて作成した<自我>の成立過程である。

<自我>の成立過程(筆者作成)

赤い矢印は<意志>を、黒い矢印は<自然>を表す。<意志>と<自然>が衝突し、交わるところに<自我>が成立する。(※2)

水色のマーカーで描かれた円は<身体>を表している。<身体>は<意志>と<自然>の交点である<自我>を中心とした輪郭であり、<意志>と<自然>が衝突しせめぎ合う場所である。だから死ねば<身体>はただの肉塊となり、もはや<身体>の名に値しなくなる。

意志と自然を根底で統一しているもの

しかし、<意志>と<自然>の二者が交わることによって<自我>が生み出されているとしたら、どうして我々は自分と世界を不可分の一体的なものとして経験しうるのであろうか。我々は日常生活で種々の行為をする時に「ここからここまでは<私>で、あれは<物>である」などとイチイチ意識しているわけではないし、しなくても円滑に日常生活を送ることができる。むしろ意識してしまう方がひとつひとつの動作がおぼつかなくなってしまうであろう。

我々の自我が意志と自然の二者によって形成されていることを意識せず、無意識の内に自分と世界を一体のものとして知覚できるのは、意志と自然を根本のところで結びつける<統一的な何か>があるからではないか。言い換えれば、意志と自然は全く性質を異にした別々の実在ではなくて、何か共通の実在から分離して生じたものではないのだろうか。

それは物質と心の両面を兼ね備えた物心以前の実在であるはずである。それは名前のつけようのないものであり、仮に<存在>とでも呼んでおくしかない何物かである。哲学においては、プロティノスはこれを「一者」(ト・ヘン)と呼び、西田幾多郎は「統一的或物」その他様々な名称で呼んでいる。これら多様な名称でよばれる<存在>は万物の根本原理である。

あるいは比喩的に<神>と呼んでもいいかもしれない。しかしそれはキリスト教の神のような「人格」を持った神様のことではなく、万物の根本原理としての<神>であり、いわば汎神論的な<神>、スピノザ的な<神>である。

自我の発展段階①:生命活動的自我

さて、意志と自然が交わるところに自我が生まれると繰り返し述べてきたが、この生まれたばかりの自我は、快を求め不快を避けるという、いわば「快感原則」(フロイト)によって動かされていると言えるだろう。それは畢竟自己の生命活動を保存し維持しようという目的に基づいた原則なのであるから、この段階の自我を<生命活動的自我>と呼ぶことができる。

自我の発展段階②:生的自我

しかし、自我はやがて、生命活動を維持するだけの生に飽き足らなくなり、自己の内奥に潜む本質を実現したいという止みがたい欲求を抱くようになる。

この自己実現の欲求は、快感原則から出てきたものではない。たしかに自己実現を果たすことで、自我は大きな快を得られるであろうが、それは自己実現という結果の副産物としてもたらされたものであって、自己実現の目的ではない。なんとなれば、自己実現のためならば、自我は進んで苦痛に満ちた人生に身を投じることも厭わないからである。

たとえば、青年がある日作家になろうと一念発起して、それまでの安定したサラリーマン生活をなげうち、極貧の生活に身を投じたとする。この場合、青年は衣食住に困る生活を自らの意志で選択しているので、これは快感原則と矛盾する。しかし、彼の生は「苦痛」に満ちたものであっても「不幸」ではないであろう。なぜなら、彼の自我は生命活動的自我から脱皮して、より高次元の生の段階に到達したいという欲求に突き動かされているからである。

このような生の段階に至った自我は、もはや<生命活動的自我>からは区別され、<生的自我>というより高次元の生の境地に達したとみなすことができる。<生命活動的自我>は快感原則にしたがい、無目的に生命を維持・保存しようとする自我であるのに対して、<生的自我>はその自我固有の生を実現することを存在原理とする点に違いがある。

自我の発展段階③:絶対精神

では、人間の生の発展段階は、生的自我をもって完結したるものと考えてよいのだろうか。否である。私は、生的自我をも超克した、生の最高段階があると考えている。

その希有な一例を、我々は作家の三島由紀夫に見ることができる。

彼は、作家として成功し名声の絶頂にいたにも関わらず、愛国青年達と「楯の会」を組織し、1970年自衛隊市ヶ谷駐屯地を占拠して、憲法9条に規定された現行の自衛隊のあり方、ひいては憲法9条に規定された日本社会そのものを弾劾する演説を行った後、割腹自殺を遂げた。

画像はwikipediaより引用:Mishima Yukio 1970 - 三島事件 - Wikipedia

なぜ彼はそのようなことをしたのか、というかせざるを得なかったのか。彼は蹶起によって最終的に自ら命を絶った。それはある意味では作家としての自らの生を<否定>したことになるのではないか。

否。三島は徒に自らの生を<否定>したのではなく、自らの生より大いなる理想―それは天皇を精神的基軸とした「日本」国家の復活であったわけだが―のために生を捧げたのである。いわば、彼は生の<否定>ではなく、生の<揚棄>(アウフヘーベン)をなし遂げたのである。それは生の<否定>であると同時に生の高次元での<肯定>である。生の<揚棄>は生の<否定>ではなく、<超克>である。

逆説的だが、三島は自決によって、自我を超えた生に到達したのである。それはもはや<自我>ではなく、<絶対精神>(ヘーゲル)とでも呼ぶべき境地である。

このように、人間の生には、個々の人間の生死を超えた<絶対精神>の次元がたしかに存在する。それは生の発展の究極段階であり、主観と客観の完全な一致であり、自我と宇宙の根源的統一である。

もっとも、私は<絶対精神>の段階に至るには必ずしも個体としての生命が死に至る必要性があるとは考えていない。死に至らずとも絶対精神の境地に達することは可能ではないだろうか。たとえば私はドイツの作家ヘルマン・ヘッセの小説に登場する主人公にその可能性を見る。『デミアン』の主人公エーミール・シンクレールや『ガラス玉演戯』の主人公ヨーゼフ・クネヒトは、自己の内面の深く厳しい葛藤を経て、強靱な理性の統治のもとに先に述べたところの絶対精神の境地に到達しながら、なお自己の生命を保っている。とはいえ、物語の結末においてシンクレールは生死不明―おそらくは死亡したと思われる―となり、クネヒトは湖で溺死する。このことは絶対精神と生命は両立不可能とはいわないまでも、両者は緊張関係にあることを暗示しているように思われる。

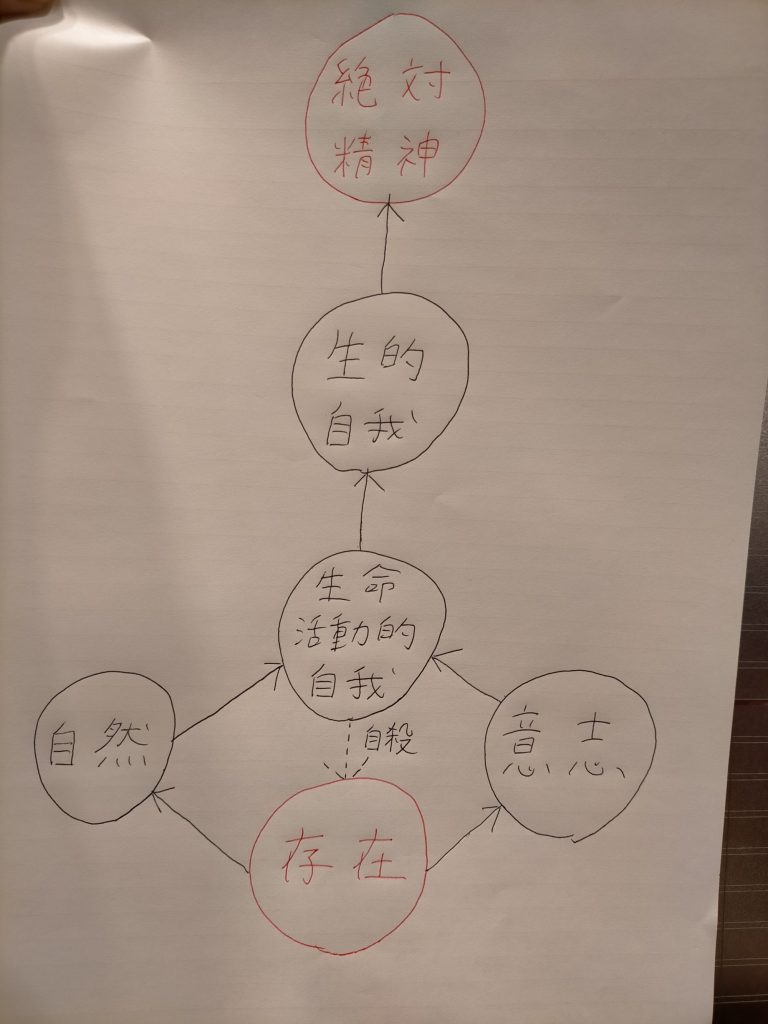

自我の発展段階の図式

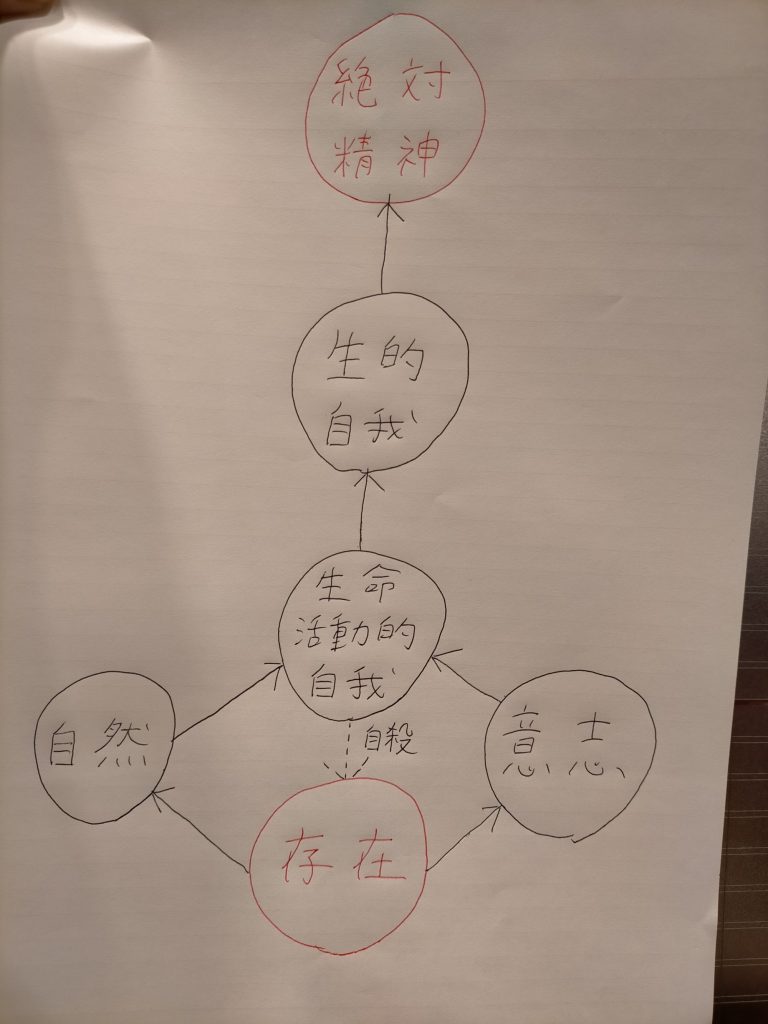

以上に述べてきた自我の発展段階を以下の図に示す。(※3)

自我の発展段階の図式(筆者作成)

万物の根本原理である<存在>は、やがて生命を駆動する<意志>とその他なるものである<自然>に分離し、<意志>と<自然>が交わるところに<自我>が生じる。この自我は快感原則によって、自己の生命を維持することを第一原理とする<生命活動的自我>である。しかし、生命活動的自我は自己をその段階にとどめておくことに飽き足らなくなり、自己の本質を実現した固有の生に至ろうと欲する。ここにおいて生命活動的自我は自己実現を第一原理とした<生的自我>へと発展する。しかし、生的自我において自我の発展が止むことはなく、生的自我は自己を超越した絶対者との合一を望むようになる。そしてついに絶対者と合一するに及んで、生的自我は<絶対精神>へと昇りつめる。絶対精神は、個体的生でありながら個体的生を超越した段階であり、自己と他者の完全なる一致、自己と宇宙の合一である。だから、<絶対精神>と<存在>は畢竟同じものである。

革生学は、生命活動的自我を揚棄して生的自我へ至り、最終的に絶対精神へと飛躍するための精神革命運動であり、絶対精神に到達した人びとの理想社会建設のための社会革命運動でもある。

自殺の問題

自我の発展段階の図式に、よく見ると、自我(生命活動的自我)から<存在>に向けて「自殺」という点線が伸びていることに気付いた方もいるであろうから、そのことについて一言しておきたい。

<意志>が増大し、自我が高次元の自我に到達しようとする時には、<自然>からの反作用も強くなるため、自我は大きな社会的摩擦に直面することになる。そのため、より高次の生に上がろうとする自我にとって、人生は苦痛に満ちたものとなる。このような自我にとっては、自殺という行為は意志と自然の対立を消滅させ、一挙に<存在>と溶け合おうとする試みという意味を帯びてくる。しかし、それは結局自我の<揚棄>(アウフヘーベン)ではなく、単なる<否定>にすぎないため、<存在>との合一は錯覚でしかなく、自我の葛藤の根本的解決にはなりえない。(※4)

とはいえ、革生学は現在の生を揚棄してより高次元の生に至ろうとする営みであるため、革命は自殺とよく似ている―似て非なる行為ではあるのだが―営みである。だから、自殺者は全て潜在的革命家であるといえる。

では、これらを踏まえた上で、革生学研究者としての私は、目の前の大切な人から「死にたい」と打ち明けられたとき、どのように対応するのだろうか?

あくまで一個人としての私見を述べるのであれば、「あなたが死んだら私はとても悲しい」「あなたは私の生きがいである」ということを、こちらも命がけで伝えるしかないように思われる。生命活動的自我は、生の最も基本的な段階であるが、自殺を企図している人は、往々にしてこの土台が崩れかけている。だから、共感的・受容的な態度で相手の苦しみに耳を傾け、「あなたは一人ではない」と寄り添うことで、崩れかけている相手の生命活動的自我を少しずつ建て直していくことが肝要であるのではないだろうか。これは自殺対策においてあまりにもありふれた陳腐な意見でしかないが、生命活動的自我が生的自我へと発展し、絶対精神に至るためには、そもそも生命活動的自我が安定した状態で成立していることが不可欠である。このことを鑑みると、革生学の視点は精神医学や臨床心理学の知見を側面から補強するものだと考えられなくもない。

おわりに―残された課題

本論は表題にもあるとおり、革生学という学問において人間の自我がどのように捉えられるのか、そしてそれはどのような発展を遂げていくのかについて論じたものである。しかし、革生学は高次元の生への発展を革命運動を通して実現していこうとする学問であるから、その革命運動の様態や具体的実践方法がきわめて重要なはずである。しかし、本論では革命運動のあり方については一切述べられていない。革命論の具体的展開が今後の必須の課題であることは言うまでもない。

脚注

(※1)フロイトにならって<意志>を<リビドー>と呼んでもよいと思われる。しかし私はフロイトと違い、このリビドーの根源が性欲のみであるとは考えていない。その意味では、私の考えはリビドーを「心的エネルギー」一般と位置づけたユングの考えに近い。

(※2)なんらかの原因で<意志>と<自然>がほどよく一点で交わらない時に、人は統合失調症になるのではなかろうか。統合失調症患者には幻聴に苦しめられる人がいたり、「ほんの少しでも指先を動かしたら世界が崩壊しそう」だという感覚を訴える人がいるが、これは、<意志>と<自然>が一点で交わらないために<自我>感覚がいびつなものになることで、<身体>感覚も異様なものになる、と考えられないだろうか。以下の図は本論で述べた自我論をもとに筆者が作成した統合失調症的自我の想像図である。なお筆者は精神医学や精神病理学を専攻した者ではないため、この図も思弁に過ぎないことをお断りしておく。

筆者の考える統合失調症患者における自我の形成過程(筆者作成)

(※3)余談だがこの自我の発展の図式は、ユダヤ教神秘主義(カバラ)において人間精神の発展を表したものとされる「セフィロトの樹」というシンボルから着想を得た。

(※4)いわゆるうつ病は自我がより高次元の生に至ろうとするときの葛藤によって生じると考えられる。精神疾患患者に自殺が多いのは、この苦痛に満ちた葛藤を消滅させ、擬似的に高次の生に至ろうとするからであろう。しかしそれが問題の根本的解決にはなりえないことは本文に記したとおりである。