革生学の自我論2:人生の苦しみと「絶対無」の境地について

はじめに

前回の「革生学の自我論」では、自我がより高次元の生に発展しようとするとき、<意志>と<自然>の摩擦が強くなるので、精神の高みを目指す人間にとって人生は苦しみに満ちていると述べた。しかし、その「苦しむ」ということが実際どういうことなのか、その様態を十分明らかにしなかった。ともすれば、自我の発展段階の図式においては、予定調和的に自我が自然と<絶対精神>の段階まで発展していくかのような書き方をしてしまった節がある。

しかし、自我が<意志>と<自然>の葛藤という苦しみを経て発展していくものであるならば、その「苦しみ」というものを具体的に描き出す作業が必要なのではなかろうか。本稿は以上のような問題意識から前回の続編として増補されたものである。

私の人生の二大苦

ここで私は、仏教や臨床心理学のように、一般的な人間の苦しみの一覧表を呈示して話を進めることもできよう。しかし、私はそんなことに関心がない。あくまでも私自身がこれまでの人生で身にしみて味わってきた苦しみだけを語るつもりである。

これから語ることは、小さな自叙伝であり、私の思想の前提でもある。少々私的にすぎることも書くが、それは私の人生と思想が切り離せないことを示すためである。

結論からいうと、私のこれまでの人生の苦しみは、「労働の苦しみ」と「貧乏の苦しみ」という二つの相矛盾する苦しみに大別される。この二つの苦しみの周りに、その他一切の苦しみが付随している。

労働の苦しみ

幼い頃から、私は「働く」ことに対して漠然とした恐怖を感じていた。

親は毎日遅くまで仕事で、日付が変わってから帰宅することもざらにあった。週末にしか顔を合わせないこともたびたびであった。しかも「仕事」というのはやりたくてやっていることではなさそうであった。そんな親の背中を見ていた私は、「大人になったら、毎日遅い時間までやりたくもないことをしなければならないのか、大人ってなんて辛い生き物なんだ」と恐ろしい思いがした。「辛い思いをしてまでやらなくてはならない『仕事』とは一体何なのだろう」と疑問でたまらなかった。「どうして世の中は、辛い思いをして仕事をやらないとお金がもらえないのだろう、そもそも何故この社会はお金がないと生活ができない仕組みになっているのだろう」と、子供ながらに世間に対して理不尽を感じた。「働くことが大人の義務であるならば、自分は大人になれる気がしない」と暗い予感がした。この予感は幼年時代から青年時代にかけて心中に影を落とした。影は大学卒業が近づくにつれていよいよ濃くなっていった。

予感は的中した。

私は就職して某所に勤務することになったが、それは全く興味のもてない仕事だった。大学4年の秋の暮れになっても就職先が決まらなかった私は、某所でたまたま採用枠に空きが出たという情報に飛びついた。相手方も急いで決めてしまいたかったのだろう、すぐに採用の話が持ち出された。「本当にその仕事がしたいのか」という大切な問いを抑圧したまま、あれよあれよという間に就職が決まった。今にして思えば相手方も、就職先が決まらず焦っていた私の足下を見たのだと思う。

しかし、焦って決めた仕事が上手くいくはずもなかった。

仕事内容だが、一言で言えば接客業務である。お客様と対面で話をしながら、お客様の要望を聞き出し、その希望に合ったサービスをご提供する、といった仕事であった。私はここでつまずいた。そもそも私には客に対してのおもてなしの感情やサービス精神が欠落していた。自分の人生と何ら関わりのない他人に、何故奉仕しなければならないのか、私には分からなかった。今でも分からない。

こんな意識で仕事に臨んでいたものだから、順調にこなせるはずはなかった。私は大小さまざまなトラブルを起こした。その後始末で同僚に多くの迷惑をかけた。当然に彼らとの関係はギクシャクしはじめた。そのうちに部署内のベテランが私のお目付役になり、いつも隣の席に座って監視するようになった。それで心臓の動悸が治まらなかった。見られることで挙動不審になり、それがミスを誘発し、ますます監視される悪循環に陥った。

追い詰められた私には相談できる人や環境もなかった。私が配属された部署はベテランばかりで、新卒の私と同年代の先輩はいなかった。一方他の同期たちは同じ部署に配属されたり、年齢の近い先輩に恵まれていた。彼らは皆和気あいあいと仕事していた。同期の中でも私は孤立した。

仕事が終わった後も、帰宅してすぐに家事をやらねばならず、それらが一通り終わったときには疲労困憊で、自分の時間を過ごすゆとりもなかった。休日も、気持ちの切り替えが下手だから仕事のことで頭がいっぱいで、趣味に没頭することもできなかった。四六時中仕事の影がつきまとっていた。

就職して半年ほど過ぎたある日、私は自殺を試みた。しかしいざその瞬間になって、怖くてたまらなくなった。生きることも死ぬことも私にはできなかった。心療内科で病気の診断が下り、休職した。そうして二度と復帰することはなかった。

このように、私には「働く」ことの苦しみを中心に、①興味の無いことをやらされる苦しみ、②人と上手にコミュニケーションをとらなければならない苦しみ、③同僚や同期と上手くやっていけない苦しみ、④自分の時間が持てない苦しみ、⑤身体も心も安まらない苦しみ等々といった苦しみがまとわりついてきた。ここで①~⑤を暗記していただく必要はない。労働の苦しみを中心として、様々な苦しみが一緒になって覆い被さってきたということだけ記憶に留めていただければよい。

貧乏の苦しみ

仕事を辞めざるを得なくなり、私は労働からしばし解放された。そうしてしばしの間、実家で療養生活を送った。しかし親の扶養には入らなかった。たとえ今までの仕事が出来なくなったとしても「子供部屋おじさん」にはなりたくないという意地があったからである。だから日々の食費や書籍代は全て自分の所持金から取り崩していた。

しかし、貯金を取り崩すだけの生活が長続きするはずもない。すぐに以下の困難に直面した。

最大の困難は、なんといっても所持金が一銭も増えず、毎日減る一方であることである。現代社会は、何をするにもお金が必要なシステムになっている。働いていて収入がある間はあまり意識しないが、収入が無くなるとこのことが痛切に感じられるようになる。

そのためか、外で美味しいものを食べたり、欲しかった本を買ったりしてつかの間楽しい気持ちになれても、どこかで自分を冷ややかに見ているもう一人の自分がいて、ふと我に返って罪悪感が押し寄せてきてしまう。

道を歩いていても、スーツを着ている人や電話をしながら歩いている人、ランドセルを背負った小学生、果ては路上の虫に至るまで、すべてが偉く見えた。自分だけが世界から置いてきぼりになっている気がした。

家庭内にも居場所はなかった。家族は世間並の人生キャリアから脱落した私に落胆した。そしていつ社会復帰するともしれない私を焦りといらだちの眼で見た。

このような生活は当然将来の見通しを暗くした。一度、やはり死ぬしかなかろうかと思い、いい歳をして家出をしたが、今度も死にきれず、たった1日で帰宅したこともあった。

その後私は、親しい友人から就職を強く促され、自発的とも強制的ともつかない勢いでパートの仕事に就いた。しかし収入が少なく、労働の苦しみと貧乏の苦しみを中途半端に背負ったような状態になり、今に至る。

このように、私には「貧乏」の苦しみを中心に、①何事も素直に楽しめない苦しみ、②世界で自分だけ取り残されている苦しみ、③家庭に居場所がない苦しみ等々といった苦しみが付きまとってきた。ここでも①~③を暗記していただく必要はない。貧乏の苦しみを中心に、その周辺に様々な苦しみがセットになって付きまとってきたことだけ記憶に留めていただければよい。

死の苦しみ

前節では、私の人生の苦しみが「労働の苦しみ」と「貧乏の苦しみ」という矛盾する二つの苦しみに大別され、この二つの苦しみを中心にその他さまざまな人生の苦しみがついてまわってきたという話をした。

しかし、労働の苦しみと貧乏の苦しみを突き詰めてみると、両者は結局「死の苦しみ」に根源をもつ。なぜなら、もし人間が永遠の生を生きることができるなら、人生の一切の苦しみは意味をなさなくなるからである。もし人間は死なないならば労働をしなくてもいいし、どんなに貧乏であろうと生命の心配をする必要はなくなるわけである。しかし人間は死ぬ。どんな苦しみを耐え抜いて克服しても、結局いつかは死んでしまうという苦しみ。これこそ全ての苦しみを苦しみたらしめている根源的な苦しみである。

苦しみの曼荼羅(マンダラ)

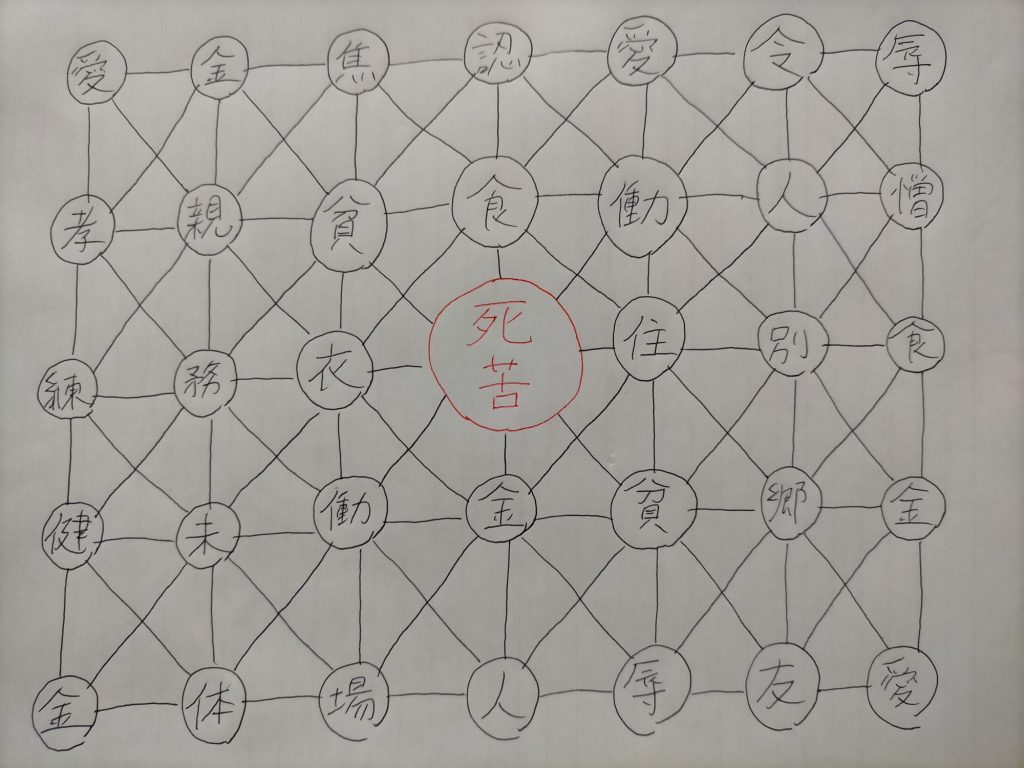

私の人生の苦しみは、「死の苦しみ」を中心にして、無数の網目状につながっている。それはさながら仏教における「曼荼羅」(マンダラ)のようである。補足しておくとマンダラとは、「諸尊の悟りの世界を象徴するものとして、一定の方式に基づいて、諸仏・菩薩および神々などを網羅して描いた図」(広辞苑第7版)のことである。

以下の図は、私の人生の苦しみがマンダラ状に繋がり絡み合っていることを示した図である。「死の苦しみ」を中心にして、「労働の苦しみ」と「貧乏の苦しみ」があり、その周りには無数の苦しみが繋がり合って存在している。

人生の苦しみのマンダラ(作成筆者)

ひとつの苦しみを克服したとしても、また別の苦しみが待ち受けている。一切の苦しみの根源である「死の苦しみ」を克服しない限り、人生の苦しみを抜け出すことはできない。

人それぞれ人生で苦しんでいることは異なるので、その人毎に固有のマンダラがある。しかし、中心に「死の苦しみ」があることは全ての人間のマンダラに共通している。

人それぞれ人生で苦しんでいることが違うことが、この世のあらゆる争いの根源である。ある人にとって苦痛であることが、他の人には全然苦しいことではなかったり、むしろ喜びを感じることだったりする。あるいは、ある人が喜びを感じるような事柄が、別の誰かの苦しみを生む。逆もしかり。

「絶対精神」と「死」の矛盾

前節で、「人生の苦しみのマンダラ」を提示した。その上で、「死の苦しみ」は一切の苦しみの根源であるから、それを克服しない限り人生の苦しみから抜け出すことはできないと述べた。

しかし、たとえそうだとしても全ての人間は必ず死ぬ。天国も地獄もない。それは死によって自らの生が完全に無に帰してしまうことを認めることができない人間が、なんらかの形で死後の生を想定した「作り話」にすぎない。人間は、死ぬ。それだけが、ただそれだけが確実なことである。

前回の「革生学の自我論」においては、自我は<生命活動的自我>から始まって<生的自我>に、そして最終的には<絶対精神>へと発展していくという図式を示した。ところで人間が絶対精神に到達するには、それぞれの自我の段階毎に現れる苦しみを克服しなければならないが、そのためには結局、死を克服しなければならない。同時に、人間は死を絶対に克服できない。

この矛盾を解決するにはどうすればいいか。

「絶対無」

それは、結局「死こそが絶対精神に他ならない」ことを悟ることである。前回の「革生学の自我論」では、絶対精神とは万物の根底にある無限の生成者としての「存在」と同一であると述べた。しかし、いうまでもなく死は無である。ここでいう「無」とは、単なる存在の欠如体としての、存在の対立項としての無ではなく、存在と無の二項対立を超えた「絶対無」(西田幾多郎)のことである。ここにおいて、万物の根底である「存在」と無は同じものであることがわかる。

だから、絶対無=絶対精神の境地では、人間は万物の根本原理としての「存在」、つまり「絶対無」と合一する。それは人間存在と全宇宙が合一することである。

絶対無とは、「有」の否定としての「無」ではなく、無限の「有」の可能性を包含する「無」である。

絶対精神=絶対無であることが明らかになったので、以下の文章では「絶対無」で統一する。

人生に意味はないのか

では、死こそが絶対無であるならば、人間は必ず死ぬ以上、どんな生を生きようと同じなのであろうか。それなら、自殺こそが絶対無に至る王道であることになりはしないだろうか。どんな生を生きても同じ「死」という結果が待っているのなら、一切に意味はないのではないか。それはニヒリズムなのではないか。

否。それは死を、死への「過程」と「結果」としての「死」という、<時間>的な見方で捉えることから生じる間違った見方である。たしかに<時間>の視点から見れば、どんな生を生きようと、結果としての「死」は同じであろう。愛する家族に見守られて死のうと、心臓発作で突然に死のうと、絞首刑に処されて死のうと、電車に飛び込んで死のうと、そこになんの違いもないだろう。

しかし、死は<時間>の視点ではなく、<永遠>の視点から捉えるべき事象である。

<時間>的なものの見方では、存在するのは常に「現在」だけである。「過去」は、生成しては消滅する「現在」の抜け殻として、残りカスとして想起されるにすぎない。そして「未来」は、未だ生成していない将来の現在として、現在の延長線として消極的に想像されるにすぎない。<時間>の上では過去と未来はなんら積極的な意味をもたず、唯一存在する「現在」も、生成した瞬間に過去として石化する。

このように、物事を<時間>的に捉える見方では、「死」という結果だけが意味をもち、死の過程にはなんら積極的な意味を与えられない。過程は生成した瞬間に過去となり、彼方に過ぎ去ってしまうからである。人間の生の意味は、<時間>的思考からは決して出てこない。

これに対して<永遠>の視点から物事を見るとき、有史以来の過去・現在・未来は全て「この瞬間」に同時に存在している。<永遠>のもとでは、宇宙の始まりから、「この私」の誕生・死、そして宇宙の終わりまで、全てが「今この瞬間」に同時に生成しているのである。言い換えると、<永遠>の視点から思考するとき、過去・現在・未来などという区別は存在しないのだ。

<永遠>の視点においては、生も死も永遠に存在している。だから、「この私」の生も死も永遠に意味を持ち続ける。

なぜ自殺は望ましくないのか

ここから、自殺を否定する根拠が出てくる。自殺は、その人の生を「自殺という帰結を運命づけられた生」として、過去も未来も含んで永遠に意味付けることになってしまう。自我を超克し、生を揚棄した相としての絶対精神=絶対無の境地としての<死>と、単なる生の否定としての「死」は、この視点からは決して同一のものとはなりえない。自らの生が絶対無の境地に達する可能性を永久に閉ざしてしまうという点で、自殺は望ましくない。

言い換えると、自殺が望ましくないのは、「自らの生が絶対無の境地に到達する可能性を閉ざし、生を単なる生の欠如としての死に追いやり、あなたの存在を「自殺した人」として全宇宙に永遠に刻みつけてしまう」からである。

なぜ人を殺してはいけないのか

同様に、「なぜ人を殺してはいけないのか」という我々を悩ませる問への解答も導き出せる。殺人は、その相手が絶対無に到達する可能性を永久に奪い去り、彼の人間存在を「殺される帰結を運命づけられた人」として、過去・現在・未来に渡って、宇宙の歴史に永遠に刻印づけることになる。それは有限者である人間が「存在」の領域を侵犯することである。(※1)

言い換えると、人を殺してはいけないのは、「相手が絶対無の境地に到達する可能性を奪い、彼の存在を「あなたに殺された人」として、全宇宙に永遠に刻みつけることになってしまう」からである。

おわりに

本稿では、自我が高次の自我に発展していく時に感じる苦しみを、私自身の人生経験を題材にして具体的に記述した。「死の苦しみ」こそが人生の根源的な苦しみであり、そこから他一切のあらゆる苦しみが生じて網目状に連なっているという「人生の苦しみのマンダラ」を提唱した。死の苦しみを克服し、自我が絶対精神に到達するには、死こそが絶対精神に他ならず、それはあらゆる相対的な「存在」と「無」の根底にある「絶対無」の境地なのだということを悟る必要があると主張した。

おわりに次回以降の課題について述べる。私にとって人生は「貧乏」と「労働」の二大苦の場であった。ところで貧困と労働は、社会的にはともに「資本主義」から生じている問題である。このことはもはやマルクスを引用するまでもなく自明である。したがって、私は私に貧困と労働のジレンマを強いるシステムとしての「資本主義」をこれから問題にしていく。「資本主義と戦う」というスローガンはよく聞かれるが、このときよく注意しなければならないのは、「何における資本主義と戦うのか」ということだ。私は貧困と労働のジレンマを強いるシステムとしての資本主義しか問題にしないし、できないだろう。

脚注

(※1)古来より殺人が神聖な行為とみなされてきた理由もここにある。殺人とは、平たくいえば、その相手の運命を永遠に決定づけるという、神の所業に等しい行為であり、有限者であるはずの人間が擬似的に神に成り代わろうとする行いである。旧約聖書の解釈の歴史においては、カインに殺されたアベルよりも、実は殺人者のカインの方が神に選ばれた人間であったという「カイン教徒」の宗派が存在している。

また、ドストエフスキーの小説『罪と罰』において、主人公のラスコーリニコフが殺人を肯定する思想に取り憑かれたのもこれに関係している。ドストエフスキーは殺人という行為に潜む神聖さを洞察していたのである。